1.表皮剥脱性食管炎的表现

表皮剥脱性食管炎是一种少见的,尚未被广泛认识的食管炎的成因之一。近年来随着内镜设备及技术人员的增加,胃镜榆查患者例数不断增加,也提高了对本病的检出率及认知水平。

临床上,患者可表现为烧心、反流和呕吐。国内报道的病例中,患者时常以吞咽食物后发生胸骨后疼痛不适为主诉,或患者诉在进食较多、较粗糙食物后发生呕血、胸痛,偶可见呕出白色管状膜样物。

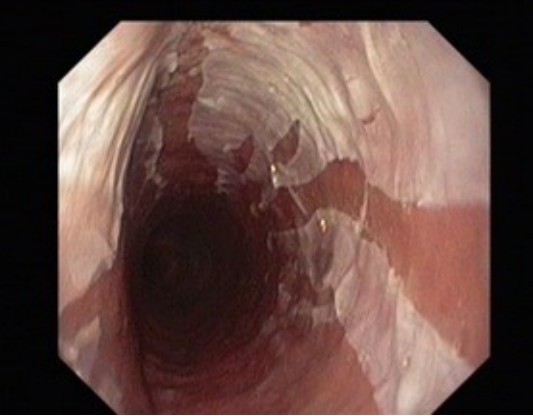

内镜下的典型表现是黏膜脱落。

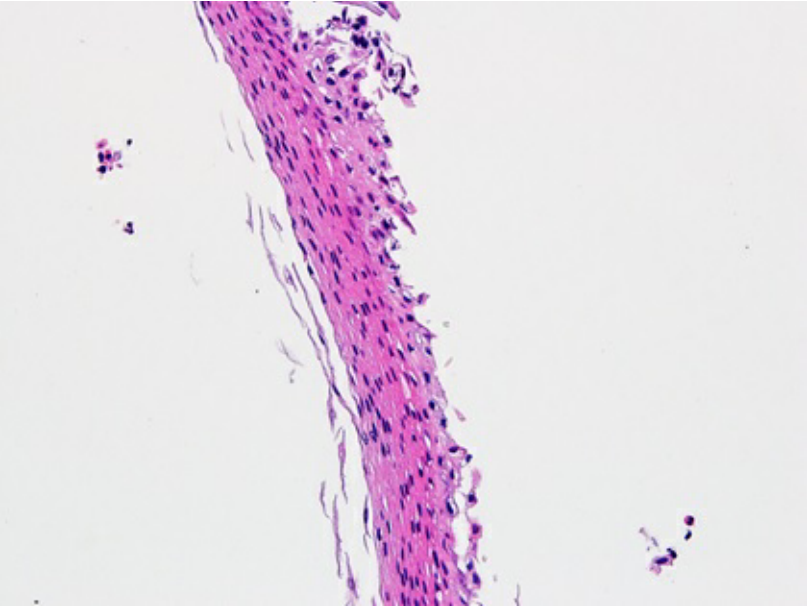

通常的组织学表现为角化不良。

[s][p]

病历资料

患者女,60岁,因近6个月偶有烧心和反流而接受了食管胃十二指肠镜检查(EGD),患者既往存在胃食管反流病(GERD),14年前曾因GERD而行Nissen胃底折叠术。

患者常年服用吲达帕胺、普伐他汀和阿普唑仑,此外,近一年内,患者因关节炎而规律服用氨基葡萄糖胶囊、双氯芬酸钠缓释片。

患者无饮酒史、抽烟史、吸毒史。

体格检查和实验室检查结果均无异常发现。

EGD显示,食管内壁可见易剥离的白色纵向组织贯穿整个食管,止于食管胃交界处,其下层黏膜充血和红斑(图1和图2)。

[/p]

2.成因

国内认为本病多与进食过快或进食粗糙、干燥的食物有关,部分可能因吞食含有细小骨刺的食物损伤黏膜,导致食管痉挛,反射性剧烈呕吐,进一步使食管黏膜机械性损伤所致。

但国外认为,其发生可能与摄入非甾体抗炎药、乳糜泻、身体创伤(包括饮用过热饮料和鼻胃管插管)、皮肤疾病(如自身免疫性皮肤病)有关。

3.治疗

学术界对该病的治疗尚未形成任何共识。

➤国内常见处理方式

国内对本病的治疗主要包括一般治疗与药物治疗。

一般治疗:

早期的严格禁食(2~3 d),从进食过渡到流质或半流质,一周后根据情况可进普食。

药物治疗:

主要包括抑酸剂和胃黏膜保护剂两种,可适当加用胃动力药,以减少潜在胃食管反流,以免加重食道损伤。还可使用适量抗生素,控制创面感染。

➤国外常见处理方式

国外治疗方式通常主要是使用PPI抑制胃酸,和控制疾病的成因。

不少文献已经记载了表皮剥脱性食管炎与非甾体抗炎药的相关性,停止非甾体抗炎药的使用能带来内镜下的缓解。

本例患者在停用双氯芬酸后,症状慢慢消失,内镜下也实现了缓解。

4.预后

该病为良性病变,且病变发生在黏膜层,一般不累及固有层,因此,经黏膜上皮细胞再生,修复较好,一般不产生瘢痕狭窄。若诊断及时,不会出现任何并发症。